-

谷川俊太郎『遊びの詩』

¥880

--- いのちきらめく45の詩風景 わらべうた、なぞなぞ、おまじない、ナンセンス詩――谷川さんが用意した詩のおもちゃ箱には"ことばの遊び"がいっぱい。45篇のアンソロジー詩集。 言葉ふざけ、マザーグース、おまじない、絵かきうた、ナンセンス詩……etc. 詩人たちが奏でる、ゆかいな音符を探しに。 谷川さんが用意した詩のおもちゃ箱は、役に立たない素敵なものでいっぱい。ひとさじのおかしみを溶かしこんだ悪口のうた。酩酊状態の言葉たちが躍るナンセンス詩。澄んだ悲しみに軽やかなアイロニー、皮膚のあたたかみや声のなごやかさだって、詩のひとひらになる。たった数行の器に盛られた想いが、変てこなリズムに乗って走り出す、"遊びごころ"はじけるアンソロジー詩集。 解説 斉藤倫 カバーデザイン 吉岡秀典(セプテンバーカウボーイ) カバー装画 Momoe Narazaki (筑摩書房)

-

【サイン入り】三角みづ紀『メキシコ』

¥1,980

--- 中原中也賞、萩原朔太郎賞の受賞詩人、三角みづ紀の10冊目の詩集。 2023年と2024年、2度のメキシコでの滞在中に書かれた37篇の詩と17篇のエッセイを収録しました。 ===== 知らない土地で言葉を綴る行為は、生まれかわるための行為だとおもう。 過去の自分を模倣するように表現することが、わたしにとってはもっともおそろしいことだ。 なので、何度でも手放して、何度でも死ぬ必要があった。 ―「二〇二四年七月初旬、メキシコシティにて」より ===== 一冊ごとにあたらしい自分と出会い、詩を書き続けてきた三角みづ紀のメキシコでの日々。 「詩の第一行みたいに、そこにある」と、詩人が捕まえた世界の美しさを一冊に留めました。 ●あとがきより 二〇二三年の九月より三カ月、二〇二四年の三月末より四カ月。わたしはメキシコにいた。一回目の滞在ではエッセイをたくさん書いて、二回目の滞在では詩をたくさん書いた。(中略) ノートをひらき、線を引く。デッサンをするように、大切な瞬間をとらえて描いていく。わたしにとって入口は同じだった。質感や感情のかたちによって、余白の多い詩になったり、物語をはらんだエッセイになったりする。 本著は十冊目の詩集であり、わたしのメキシコの日々そのものでもある。 ●詩「乾季のおわり」より 水分をはらんだ空気と この身体が天気を予報する 砂漠が靴にとどまって わたしたちは たしかに失ったのだが なにを得たのか知らない 【著者プロフィール】 三角みづ紀(みすみ・みづき) 1981年生まれ。第1詩集『オウバアキル』で中原中也賞受賞。第2詩集『カナシヤル』で南日本文学賞と歴程新鋭賞を受賞。第5詩集『隣人のいない部屋』で萩原朔太郎賞を受賞する。

-

谷川俊太郎『行先は未定です』

¥1,980

--- 「生きることはわかったような気がするんだけど、死ぬっていうのはどういう感じなのかな」 谷川俊太郎さんは、亡くなる2週間前まで語ってくれました。 「いきる」「はなす」「あいする」「きく」「つながる」「しぬ」とは? 詩人が語った111の言葉を、書き残した44の作品と一緒に構成する「ことば+詩集」です。 ぽつりとおかしく、ぽつりと鋭い、谷川さんが置いていった言葉たち。 92歳でこの世を去るまで、新しい作品を生み出し続けた谷川さん。 「答えのない人生」を生きた谷川俊太郎さんの宇宙が見えてきます。 (朝日新聞出版)

-

かとうまふみ『お月さまとブランコ』

¥1,000

絵本作家・かとうまふみさんの初詩集。 ー小さな私と対峙した、とても個人的な詩です。この詩を読んで、あなたの中の小さなあなたが喜んでくれたら、こんなにうれしいことはありません。ー 小さな子どものわたしを、大人になったわたしがぎゅっと抱きしめているような、 8篇の詩です。 2023年7月刊行 (文月堂)

-

二条千河『わたしたちは道をつくる/ちがう生きものになるために』

¥1,540

--- 新人賞受賞詩集『亡骸のクロニクル』のふるさと・白老町を離れてから5年。 むかわ町と伊達市を渡り歩く間に発表した詩篇の中から、「道」と「生きもの」をキーワードとした2つの小詩集を企画。 さらにそれを合冊にした両面詩集『わたしたちは道をつくる/ちがう生きものになるために』を制作しました。 B5版28ページ、20篇の作品を収録。

-

中筋智絵 詩集『三季』

¥1,200

--- いつしか とおい とおい秋がきて 行き場のないしずくを こらえつづけたまま わたしとあなたは 別れた (「蕗」より) わたしたちは 祈りのように 嚙みあった あまく血をこぼしながら すべてがひどく真昼であることを うたがっていた(「ひかるからだ」より) 深い喪失の果ての先に点々と、 行き場のないしずくを拾い、ひろい、 織りあげた23篇をぜひ味わってください。 道産詩賞作品の改題作、詩誌『ユリイカ』の「今月の作品」佳作の作品も 収録しています。 ------------------------------------------ 著者・発行:中筋智絵 発行日:2025.8 サイズ:B6 本文:101ページ 価格:1200円(税込) 編集・装丁:古川奈央(俊カフェ) 表紙絵:橘春香 〈中筋智絵プロフィール〉 北海道生まれ 『夏虫の巣』(2008)第14回中原中也賞最終候補 『犀』(2014)第52回北海道詩人協会賞 詩篇「札幌 払暁」(2025)第1回道産詩賞 (BOOTH商品紹介ページより)

-

田畑浩秋『幻視の庭』

¥2,200

札幌生まれ。音楽家としても活動する作者の初の私家版詩集。 三角みづ紀さんによるコメント冊子入り。 ブックデザインは札幌在住のアーティスト・真砂雅喜さん。 「・・・それは、今現在の穏やかな暮らしを以てしても帳消しにすることのできなかった、北海道と首都圏の間で揺れ動く魂を、鎮め、弔い、葬ることくらいしかないだろう、と思い定めて書き連ねたのが、本書の第二部と第一部に収録した作品群である。 全く個人的な動機と言う他なかったけれども、よい作品を書かなくてはよい鎮魂もできないだろう、という単純な考えで前に進み続けたことが、曲がりなりにも第三者が読むに値する詩集として結実していることを願うばかりである。」 (「あとがき」より)

-

向坂くじら『とても小さな理解のための』

¥2,200

--- 名著、復活。 向坂くじらデビュー詩集、増補・新装版。 日々の息苦しさからの解放。 ここに綴られた詩は、あらゆる事象の境界を 溶かし、生まれたての眼で世界を見せてくれる。 又吉直樹(お笑い芸人) 幼さを内包しながら、少女は溶ける。 羽化した大人の身体。虫の眼で見つめる世界。 日常の美しさと痛みを描き出す、透明な言葉たち。 今日マチ子(漫画家) 「幸福な人間に詩は書けない」とある詩人は言ったが、わたしはそれを信じない。くじらさんは手を伸ばす。いま匂いや重みをもつきみ、おまえ、あなたへと。あなたの向こうの窓やその先へと。その道すがら、出会う誰かと互いに呼吸を渡し合って、生きて詩を書きつづける彼女のことを、わたしは誰よりも信じている。 堀静香(歌人、エッセイスト) (百万年書房)

-

谷川 俊太郎『今日は昨日のつづき どこからか言葉が』

¥1,760

--- ひとが旅立つ寂しさ、いま生きているいのち、言葉にできずにただ思っていたこと……日々の生活から浮かんできたことばたち。 朝日新聞の連載「どこからか言葉が」をまとめた、谷川俊太郎がさいごに遺した「感謝」を含む47篇の詩。

-

向坂くじら『アイムホーム』

¥2,200

--- 一冊の窓から強風が入る。 “ただいま”と帰ってきやがった孤独も まっとうに味わう恵みの讃歌。 杉咲花(俳優) 家、部屋、身体、生活ーー詩人・向坂くじら、最新作品集。 おまえに会うとうれしくなるのは わたしのなかの他のおんなが喜ぶのだ たぶん テレビかなにかで見かけた 【著者略歴】 向坂くじら(さきさか・くじら) 詩人。2022年埼玉県桶川市に「国語教室ことぱ舎」を設立し、小学生から高校生までを対象とした国語の指導を行う。Gt.クマガイユウヤとのユニット「Anti-Trench」でアーティストとしても活動。著書に詩集『とても小さな理解のための』(百万年書房)小説『いなくなくならなくならないで』(河出書房新社)エッセイ集『ことぱの観察』(NHK出版)『犬ではないと言われた犬』(百万年書房)、共著に『群れから逸れて生きるための自学自習法』(明石書店)など。1994年名古屋生まれ。慶應義塾大学文学部卒。 (百万年書房)

-

長田弘『世界は一冊の本』

¥880

--- 詩人・長田弘がのこした祈りと鎮魂の傑作詩集。 「人生という本を、人は胸に抱いている。」――没後10年。詩人・長田弘がのこした祈りと鎮魂の傑作詩集、待望の文庫化。 本を読もう。もっともっと本を読もう。世界という名の一冊の本を。「書かれた文字だけが本ではない。日の光り、星の瞬き、鳥の声、川の音だって、本なのだ」本を読みながら、私たちはあまりに多くの人と、言葉と、景色と出会い、別れていく。友の魂へ、母の魂へ、あるいは遠く離れた異国の魂へ。詩人がのこした祈りのための、そして人生を読み解くための傑作詩集。 解説 岡崎武志 (筑摩書房)

-

水無田気流『FULL L』

¥2,420

--- 待望の第三詩集 うみわり草をつみにゆくのです おもちかえりの水圧 かかえて うみゆき道のはて にわかまち すいろ電車をめざしてゆきます そろそろ神離れが必要です 詩において人間の生が更新される。そのとき生じるものを抒情と呼ぶことは可能だろうか。私は可能だと考える。 (蜂飼耳「振動という基底に降りる」2022/6「現代詩手帖』より」 【著者プロフィール】 水無田気流(みなした・きりう) 1970 年、神奈川県生まれ。2003 年、第41 回現代詩手帖賞受賞。 2006 年、第1詩集『音速平和』(2005 年、思潮社)で第11 回中原中也賞受賞。 2008 年、第2詩集『Z境』(2008 年、思潮社)で第49 回晩翠賞受賞。 (書肆侃侃房/2025年刊)

-

北川透『プリズンブレイク 脱獄』

¥2,970

--- 北川透はじめての「詩と写真」による最新詩集刊行! 詩人・北川透の詩はますます研ぎ澄まされ 装幀家・毛利一枝の写真が浮遊する…… それでよい それがよい やがて 漂う雲の切れ目から 陽が出れば 自然に 消えていく 絶えていく 死の沈黙で溢れる 今日の始まり 【著者プロフィール】 北川透( きたがわ・とおる) 山口県下関市在住。代表的な詩集に『遥かなる雨季』『溶ける、目覚まし時計』『海の古文書』『傳奇集』その他、評論など多数。 【写真】 毛利一枝( もうり・かずえ) 装幀家。『阿部謹也著作集』(筑摩書房)、『私の日本地図・全15巻』宮本常一(未來社)、『みんな忘れた』野見山暁治(平凡社)、『溶ける、目覚まし時計』北川透(思潮社) 他多数。『この世ランドの眺め』(『ぶらぶら歩いてこの世ランド』)その他多岐にわたる。村田喜代子エッセイと写真で連載。 (書肆侃侃房/2025年刊)

-

池田彩乃『音楽になりたい』

¥1,500

著者、初の口語定型詩の詩集。 --- <収録作品より> 反射する人は光を生きていく 火を守る仕草で話すファンタジー 隣り合う花に生まれてまた会おう 水っぽいふたりの苗字で飼う魚 たましいに雪を見せてる観光客 26の題で編まれた 394篇の口語定型詩を収録。 青森に移住した一年目の秋から、 大雪の冬を経て、春の入り口までをうたいました。 (言祝出版)

-

【サイン入り】『放課後によむ詩集』

¥1,980

編者、小池昌代さんのサイン入り。 小池さんの書き下ろし詩が掲載されたフリーペーパーも同封します。 --- 仲間から離れ、一人になった時間に、ゆっくりと向きあえる、31の詩を選びました。それぞれの詩の後に付された小池昌代さんの言葉は、読者に寄りそい、詩の世界に風を通します。すべての人の「放課後」に贈るアンソロジー。 ■ 古今東西から31 の詩を精選して掲載 ■ 読みを広げ、助ける、詩人によるコメント ■ 巻末「詩人紹介&ブックガイド」が充実 (理論社)

-

朝伊ミチル『あさいはじまり』

¥880

札幌で小説や詩などの創作・発表を続ける、 朝伊ミチルの第一詩集。

-

阿部嘉昭『てのひらのつづき』

¥1,100

詩誌「フラジャイル」別冊 阿部嘉昭『てのひらのつづき』 東京出身。札幌在住の詩人・阿部嘉昭の新詩集。

-

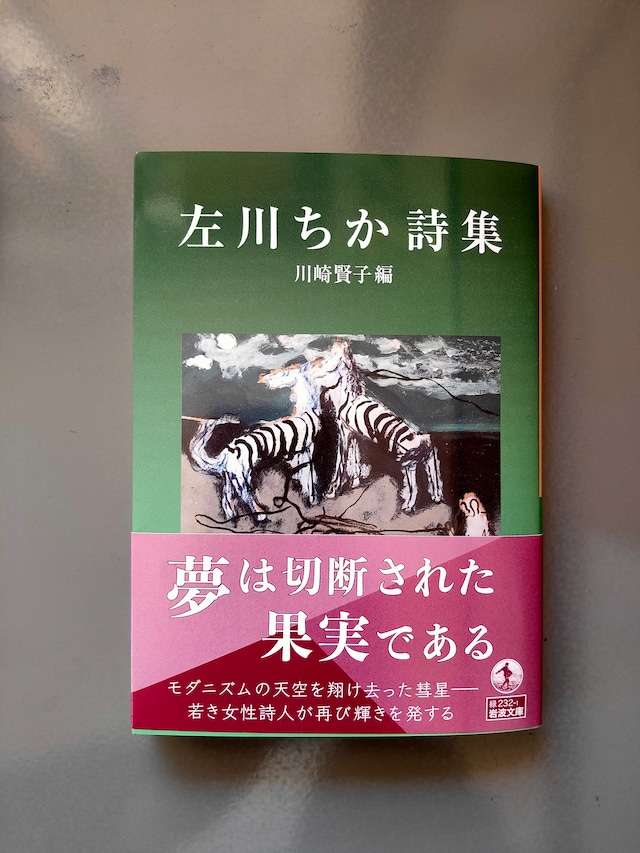

『左川ちか詩集』(文庫)

¥792

--- 左川ちか(1911-36)は昭和初期のモダニズムを駆け抜けた女性詩人。日本近代詩の隠された奇蹟とされた。「緑」「植物」「太陽」「海」から喚起する奔放自在なイメージ、「生」「性」「死」をめぐる意識は、清新で全く独自の詩として結実した。爽快な言葉のキーセンテンスは、読む者を捉えて離さない。初の文庫化。 (岩波書店)

-

東 直子『朝、空が見えます』

¥1,870

歌人・東直子の初めての"詩集"。 365日の朝の空を綴ります。 --- 歌人・東直子さんの初めての「詩集」をナナロク社から刊行いたします。 1日1行、365日の朝の空を綴った詩に、横山雄さんの線画が彩る一冊です。 「東京の冬は晴れた日が多いんだな、と、東京に来たばかりのころ思って、それは何度も思って、そして今日も思いました。晴れています。」(本文より) 【本書について(あとがきより)】 2017年1月1日から12月31日まで、Twitter(現在はX)に毎朝、「おはようございます」から始まる一文を投稿し、その日の空の様子を言葉で伝えていました。(中略)太陽をひとまわりしながら眺めた早朝の空です。 【著者プロフィール】 東直子(ひがし・なおこ) 歌人、作家。第7回歌壇賞、第31回坪田譲治文学賞(『いとの森の家』)を受賞。歌集に『春原さんのリコーダー』『青卵』、小説に『とりつくしま』『ひとっこひとり』、エッセイ集に『一緒に生きる』『レモン石鹼泡立てる』、歌書に『短歌の時間』『現代短歌版百人一首』、絵本に『わたしのマントはぼうしつき』(絵・町田尚子)などがある。「東京新聞」などの選歌欄担当。近刊にくどうれいんとの共著『水歌通信』がある。鳥好き。 (ナナロク社)

-

笹野真『手のひらたちの蜂起/法規』(いぬのせなか座叢書6)

¥2,300

--- きっとしかしその通りなのだろう 歩んだ先から足跡を否定する音 手のひらたちの蜂起 / 法規 当然の帰結としてではなく 影あのように立ちあがって 空を削って燃やす 底を打って浮かび上がってくるの波浪 振り返ると法が現れる ――――――――――― いぬのせなか座叢書第6弾。一切のプロフィールを明かしておらず作品の発表歴も無い、まったく無名の新人による第一詩集。 収録されている詩には一切タイトルがなく、縦書きと横書きが混在し、視覚詩や短歌連作のような特殊なレイアウトのページもある。一行ごとに同語反復めく貧しい論理を形作りながら、それでいて読み進めると、特異な身体感覚も喚起されていく。 高度に抽象的な記述があったかと思えば、一方で動物たちや言葉遊びをめぐる記述も連なる。そうして生まれる奇妙な事物同士の写し合い、にこやかな抒情は、詩歌の読者や作り手はもちろんのこと、ダンスや演劇、美術などに関わるひとにも強く響くだろう。 詩篇の並び順は、いぬのせなか座第1期メンバーで詩人の鈴木一平と主宰の山本浩貴が編集・構成。デザインは、同じくいぬのせなか座の山本浩貴とhが担当。叢書第3弾『光と私語』と同様のプラスチックカバーで、しかしこの詩集ならではの仕掛けがいくつも施されている。 (いぬのせなか座)

-

長田弘『深呼吸の必要』

¥2,200

北山あさひ『ヒューマン・ライツ』刊行記念選書フェア「心に火を灯す13冊」 昔たまたま古本屋で見つけて購入して以来、大事にしている詩集です。特に「星屑」 という一篇が大好きです。 (北山あさひ・コメント) --- ときには、木々の光りを浴びて、言葉を深呼吸することが必要だ。――日々になにげないもの、さりげないもの、言葉でしか書けないものをとおして、おもいがけない言葉にとらえた〈絵のない絵本〉。風の匂いがする。言葉の贈りものとしての、散文詩集。待望の復刊。 (晶文社)

-

西尾勝彦『場末にて』

¥1,540

--- すべてのアウトサイダーへ贈る 【著者コメント】 作品「場末にて」を書いたのは2019年のことです。大阪のとある小さな書店で開催された朗読会のために書き下ろしました。記念にするつもりでその店主を描きはじめましたが、次第に自分のこととなり、未来のこととなり、すべてのアウトサイダー、場末を支えるひとたちのための言葉になっていきました。朗読会当日、しずかに読み切ったときの気持ちはまだ覚えています。あの日から、4年。ようやく、詩集『場末にて』を完成させることができました。多くの人々の手に届くことを願っています。 【版元コメント】 この詩集はきっと、誰かにとって、ひと休みさせてくれるような、木洩れ日がきらめく木陰のような、そんな一冊になるのではないかと思いながら制作を進めてまいりました。 こうして形にすることができ、嬉しい気持ちでいっぱいです。 装画は前回の詩集『ふたりはひとり』につづき小川万莉子さんの描き下ろし作品です。場末にてひかる小さな明るみを表現してくださいました。 この詩集には、「場末」に生きる人たちやそんな人たちがつくる場所がたくさん登場いたします。 ほの暗いなかでしか見えないくらい、けれど確かに存在する、ちいさなやすらぎの灯のような一冊です。 ぜひお手にとってご覧ください。 (七月堂)

-

古井フラ『音としてひとつ、手のひらにのる』

¥1,650

古井フラさんからまた、美しい詩集が届きました。 『静けさを水に、かきまわす』から繋がる新作です。 --- 喪失から生まれた詩と三篇のエッセイ。 前詩集『静けさを水に、かきまわす』の流れを汲んだもので、装画は同じくパートナーの nao による顔彩画。 表紙には銀箔押し加工をしています。前詩集同様、紙にもこだわった一冊です。

-

『写訳 春と修羅』

¥1,760

--- 詩:宮沢賢治 写真とエッセイ:齋藤陽道 /解説 若松英輔 「写訳」とされているように齋藤の写真は、 賢治の詩を「画」に翻訳する。 解説しているのではない。だが、齋藤の写真は、 私たちを賢治が感じていた世界に連れて行ってくれる。 ―巻末解説「言葉を写す詩人たち」(批評家・若松英輔)より NHKEテレ「ハートネットTV」で取り上げられるなど、 注目の写真家、齋藤陽道による3冊目の著作は、 詩人・宮沢賢治の詩を写真で翻案した、 これまでにない奇妙で美しい作品集。 彼方の世界の音律を紡いだ 詩人・宮沢賢治の4篇の詩、 「序」「春と修羅」「告別」「眼にて云ふ」。 音の無い世界を生きる写真家・齋藤陽道が、 東北を中心に撮影した78枚の写真群。 言葉の奥に流れている 無限の声に耳をすます、一冊。 〔プロフィール〕 齋藤陽道(さいとう・はるみち) 1983年東京都生まれ。写真家。都立石神井ろう学校卒業。陽ノ道として障害者プロレス団体「ドッグレッグス」所属。 2010年写真新世紀優秀賞(佐内正史選)。2013年ワタリウム美術館にて新鋭写真家として異例の大型個展を開催。近年はMr.Children やクラムボンといったミュージシャン、俳優・窪田正孝との作品など注目を集める。 写真集に『感動』(赤々舎)、『宝箱』(ぴあ)、宮沢賢治の詩を写真で翻訳した『写訳 春と修羅』(小社)がある。 2017年、7年にわたる写真プロジェクト「神話(一年目)」を発表。 (ナナロク社)

書肆侃侃房「新鋭短歌シリーズ」一挙アップ!